Rock Bands 2000er » Neue Sounds und Digitaler Wandel

Die 2000er Jahre haben den Wandel in der Musikszene maßgeblich geprägt, insbesondere durch die rasante Entwicklung digitaler Technologien. Neue Sounds entstanden durch innovative Produktionsmethoden, und Künstler nutzten zunehmend Effekte, um ihren eigenen Stil zu definieren. Gleichzeitig führte der digitale Wandel zu einem Umbruch in der Art und Weise, wie Musik konsumiert wird, wobei Online-Streaming Plattformen eine zentrale Rolle einnahmen.

Der Cross-Genre-Einsatz wurde stärker denn je, was für vielfältige Soundvielfalt sorgte und neue Zielgruppen ansprach. Bands setzten vermehrt auf soziale Medien zur Selbstvermarktung, während virtuelle Kollaborationen neue kreative Möglichkeiten eröffneten. Auch die Live-Darbietungen entwickelten sich weiter, mit interaktiven Bühnenformaten und neuen Performance-Konzepten. In diesem Umfeld gewannen indie-Labels zunehmend an Bedeutung, da sie flexibel auf die wandelnden Hörgewohnheiten reagieren konnten.

Digitale Produktion verändert Songgestaltung

In den 2000er Jahren hat die digitale Produktion die Art und Weise, wie Songs gestaltet werden, grundlegend verändert. Durch den Einsatz von computergestützten DAWs (Digital Audio Workstations) konnten Musiker und Producer komplexe Klanglandschaften auf einfache Weise erstellen und bearbeiten. Das Editing wurde präziser, und es war möglich, einzelne Elemente nachträglich zu perfektionieren, ohne auf teure Studioaufnahmen angewiesen zu sein.

Zusätzlich führte der zunehmende Einsatz von Software-Instrumenten und virtuellen Effekten dazu, dass kreative Ideen schneller umgesetzt werden konnten. Es entstanden völlig neue Klangwelten, die vorher nur schwer realisierbar gewesen wären. Die Nutzung von Automatisierung erlaubte fein abgestimmte Dynamiken, was den rhythmischen Ablauf und die Klanggestaltung verfeinerte. Dadurch konnten Künstler ihren individuellen Stil noch vielfältiger und innovativer ausprägen, was maßgeblich zur Genrevielfalt beitrug.

Dieses digitale Umfeld ermöglichte auch eine größere Flexibilität im Produktionsprozess, da Änderungen jederzeit vorgenommen werden konnten. Insgesamt führte dies zu einer neuen Konzeption in der Songgestaltung, bei der sowohl technische Innovationen als auch kreative Freiheiten Hand in Hand gingen, um das klangliche Ergebnis zu optimieren.

Auch interessant: Rock Bands 80er » Synthie-Pop und Rock im Aufstieg

Nutzung von Autotune und Effekten

Ein markantes Merkmal der Musikproduktion in den 2000er Jahren ist der weite Einsatz von Autotune und Effekten. Mit der zunehmenden Verbreitung digitaler Technologien wurde es einfacher, die Stimmen der Künstler gezielt zu manipulieren. Besonders bei Pop- und R&B-Tracks findet man häufig einen klaren, nahezu perfekt synchronisierten Gesang, der durch Autotune erreicht wird. Dieses Tool ermöglicht es, Tonhöhen zu korrigieren und das Klangbild stets harmonisch zu gestalten.

Auch im Bereich der kreativen Effekte kam es zu einer Revolution: Synthesizer-, Hall-, Echo- und Verzerrungseffekte wurden vielseitiger eingesetzt, um einzigartige Atmosphären zu erzeugen. Das Ergebnis sind oft sehr ausdrucksstarke Klangfarben, die Songs eine moderne Note verleihen. Die bewusste Nutzung dieser Effekte trägt maßgeblich dazu bei, einzelne Tracks vom Wettbewerb abzuheben.

In vielen Fällen dient Autotune auch als stilistisches Element und sorgt für einen unverwechselbaren Soundcharakter. Die technische Kontrolle über Stimmeinstellungen ermöglicht einen <

Genrevielfalt wächst durch Cross-Over

In den 2000er Jahren führte die zunehmende Vernetzung von Musikstilen zu einer wachsenden Vielfalt im Genreangebot. Künstler experimentierten immer häufiger mit verschiedenen Klängen und Kombinationen, um neue Klangwelten zu schaffen. Durch solche Cross-Over-Ansätze entstanden frische Musikstile, die bisher kaum miteinander verbunden waren, was für eine spannendere Hörerschaft sorgte. Diese Innovationen ermöglichten es Bands, ihre Kreativität frei auszuleben und Grenzen zwischen bislang getrennten Genres aufzubrechen.

Ein weiterer Aspekt liegt in der Akzeptanz neuer Einflüsse aus unterschiedlichen Richtungen, wodurch sich Genres gegenseitig bereicherten. So verbindet beispielsweise Indie-Rock Elemente aus elektronischer Musik oder Rap mit Pop-Strukturen. Das Ergebnis sind Stücke, die zwar Wurzeln in einem bestimmten Stil haben, aber gleichzeitig durch diverse Aufleihen einen ganz neuen Charakter bekommen. Dieser Trend führte dazu, dass musikalische Kategorien fließender wurden und die Bandbreite an Sounds deutlich abwechslungsreicher wurde.

Durch die Verschmelzung verschiedener Stile konnten Musiker heute ein breiteres Publikum erreichen und ihre individuelle Handschrift betonen. Insgesamt trug das Genre-Crossover dazu bei, dass die Musikszene der 2000er Jahre noch vielfältiger und dynamischer wurde, als dies zuvor möglich gewesen wäre.

Online-Streaming bestimmt Hörgewohnheiten

Das Online-Streaming hat die Art und Weise, wie Menschen Musik konsumieren, in großem Umfang verändert. Früher waren physische Formate oder Downloads die Hauptquelle für Musik, doch heute bestimmen Plattformen wie Spotify, Apple Music oder Deezer den Markt. Diese Dienste ermöglichen es, jederzeit und überall auf eine riesige Auswahl an Songs zuzugreifen, ohne dass man einzelne Titel kaufen muss.

Ein entscheidender Vorteil ist die Zugänglichkeit: Nutzende können ihre Lieblingsbands, neue Künstler oder spezielle Genres in Sekundenschnelle finden. Dafür sorgen personalisierte Playlists, algoritmisch erstellte Empfehlungen und stetig aktualisierte Kataloge. Dieser Dynamik kommt auch die soziale Komponente zugute: User teilen Playlists, bewerten Tracks und beeinflussen so die Sichtbarkeit von bestimmten Liedern bzw. Künstlern.

Darüber hinaus führt das Streaming dazu, dass sich Hörgewohnheiten ständig wandeln. Anstatt festgelegten Alben zu folgen, entscheidet man sich häufig für einzelne Tracks oder Shuffle-Mode. Dadurch entsteht ein fließender Übergang zwischen verschiedenen Musikstilen, was auch die Vielfalt der gehörten Musik erhöht. Insgesamt trägt dieser digitale Wandel dazu bei, dass sich musikalisches Konsumverhalten zunehmend individualisiert und immer schnelllebiger wird.

Verwandte Themen: Rock Bands 70er » Die Highlights der wilden Zeiten

| Aspekt | Beschreibung | Beispiele / Hinweise |

|---|---|---|

| Digitale Produktion | Verändert Songgestaltung durch Nutzung von DAWs, Software-Instrumenten und Effekten. Ermöglicht präzises Editing und kreative Klanggestaltung. | Komplexe Klangwelten, Automatisierung, nachträgliche Perfektionierung |

| Autotune & Effekte | Stimmen werden digital manipuliert, um den Sound zu optimieren oder stilistisch zu verfremden. Effekte wie Hall, Echo und Verzerrung erweitern die Klangpalette. | Pop- und R&B-Hits, kreative Atmosphären, Markenzeichen moderner Produktionen |

| Genrevielfalt & Cross-Over | Verschmelzung verschiedener Musikstile führt zu neuen, hybriden Klangwelten. Erhöht die Vielfalt und die kreative Freiheit der Künstler. | Indie-Rock mit elektronischen Elementen, Rap-Popsongs, genreübergreifende Produktionen |

Soziale Medien für Bandpromotion

Soziale Medien haben sich im Verlauf der 2000er Jahre zu einem entscheidenden Instrument für die Bandpromotion entwickelt. Plattformen wie Facebook, MySpace oder später Instagram und TikTok bieten Künstlern die Chance, direkt mit ihren Fans in Kontakt zu treten und ihre Musik einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Durch regelmäßige Updates, Live-Streams und interaktive Inhalte können Bands eine enge Bindung zu ihrer Anhängerschaft aufbauen. Das macht nicht nur das persönliche Verhältnis stärker, sondern trägt auch dazu bei, die eigene Bekanntheit kontinuierlich zu steigern.

Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass soziale Medien es ermöglichen, kreative Kampagnen gezielt umzusetzen. Bandfans werden aktiv eingebunden, beispielsweise durch Gewinnspiele, JA-Umfragen oder exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Diese Maßnahmen schaffen ein Gefühl der Zugehörigkeit und sorgen für eine höhere Motivation, die Lieblingsband weiterzuempfehlen. Dadurch wächst die Community um die Band herum, was sich wiederum positiv auf den Erfolg von Releases oder Tourneen auswirkt.

Ein bedeutender Aspekt ist zudem die Verbreitung von Multimedialen Inhalten: Kurze Clips, Behind-the-Scenes-Material oder Audiotracks sind einfacher zugänglich und teilen sich schnell. Dank dieser Dynamik kann eine Band ihre Sichtbarkeit ohne hohen finanziellen Aufwand steigern. Letztendlich beeinflusst dies maßgeblich, wie Bands heute wahrgenommen werden und welche Reichweite sie erzielen können. Die Nutzung sozialer Medien hat dadurch die Art und Weise des Musizierens und Vermarktens nachhaltig verändert.

Mehr dazu: Rock Bands 60er » Inspiriere dich an den besten der Ära

Neue Bühnen- und Live-Performance-Formate

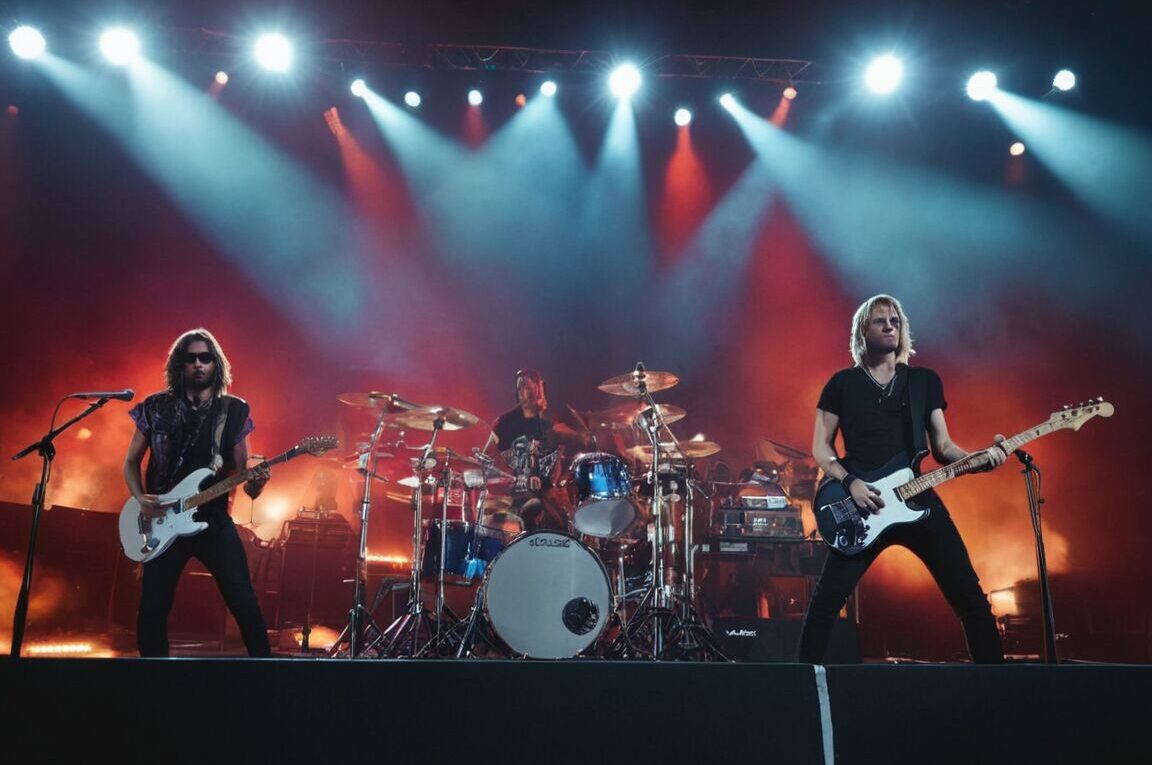

In den 2000er Jahren entwickelten sich neue Bühnen- und Live-Performance-Formate, die das Konzerterlebnis deutlich veränderten. Digitale Technologien ermöglichten interaktive Elemente, die früher kaum denkbar waren. So starteten Bands mit lichtgestützten Shows, bei denen visuelle Effekte perfekt auf die Musik abgestimmt wurden, um eine atmosphärische Stimmung zu erzeugen.

Auch der Einsatz von Projektoren und Visuals trug dazu bei, dass jedes Konzert einzigartig wurde. Man sah beispielsweise Videos oder Animationen während der Songs, die das Musikvideo-Erlebnis auf die Bühne brachten. Dadurch entstand die Möglichkeit, den Zuschauern ein immersives Erlebnis zu bieten, das über simple Bühnendarbietungen hinausging. Solo-Auftritte wurden häufig durch Multimedia-Performances ergänzt, bei denen Künstler digitale Tools nutzten, um ihre Instrumente oder Stimmen live zu manipulieren.

Darüber hinaus sorgten virtuelle Events für eine neue Dimension im Konzertbereich. Aufgrund sozialer Medien und Streaming-Plattformen konnten Musiker mehr Menschen gleichzeitig erreichen. Es entstanden auch hybride Formate, bei denen Fans sowohl vor Ort als auch digital teilnehmen konnten. Diese Kombination aus physischer Präsenz und virtueller Interaktion eröffnete frische Wege, um Publikum einzubinden und Erlebnisse gemeinsam zu teilen.

| Technologische Innovationen | Neue Möglichkeiten in der Musikproduktion und Performance | Beispiele / Hinweise |

|---|---|---|

| Digitale Werkzeuge | Einfluss von DAWs, virtuellen Instrumenten und Effekten auf Songgestaltung und Klangqualität. | Feinabstimmung von Sounds, kreative Klanglandschaften, effizientes Editing |

| Stimmenmanipulation | Nutzung von Autotune und Effekten zur Verbesserung oder künstlerischen Gestaltung der Stimme. | Starker Einsatz bei Pop- und R&B-Stücken, charakteristischer Sound |

| Genre-Mischungen | Hybride Stile durch Cross-Over, die neue musikalische Ausdrucksformen schaffen. | Electro-Pop, Rap-Rock, Indie mit elektronischen Elementen |

Indie-Labels gewinnen an Bedeutung

In den 2000er Jahren gewinnen indie-Labels zunehmend an Einfluss innerhalb der Musikwelt. Diese kleineren Labels zeichnen sich durch ihre Flexibilität und individuelle Herangehensweise aus, was ihnen erlaubt, innovativen Künstlern eine Plattform zu bieten. Während große Plattenfirmen oft auf kommerziellen Erfolg setzen, fördern Indie-Labels ungewöhnliche Soundansätze und experimentelle Projekte. Dadurch entstehen neue Impulse, die das musikalische Spektrum erweitern.

Ein weiterer Vorteil ist die schnellere Reaktion auf aktuelle Trends und veränderte Hörgewohnheiten. Indie-Labels sind häufig unabhängiger von großen Vertriebsstrukturen und können mit ihren Veröffentlichungsgeschwindigkeiten punkten. Sie nutzen moderne Promotion-Kanäle – vor allem soziale Medien und Online-Plattformen – um ihre Acts direkt einem Publikum zugänglich zu machen. So schaffen sie es, Nischen zu bedienen und gleichzeitig kreative Vielfalt zu sichern.

Darüber hinaus profitieren Künstler von den geringeren Hürden bei Vertragsabschlüssen und den flexibleren Konditionen. Das ermöglicht es jungen Bands, ihre Musik in Eigenregie zu veröffentlichen oder gemeinsam mit kleinen Labels kleine, erfolgreiche Kampagnen durchzuführen. Mit ihrem innovativen Ansatz tragen Indie-Labels maßgeblich dazu bei, die musikalische Scene dynamischer zu gestalten und für frischen Wind zu sorgen.

Virtuelle Kollaborationen und Projekte

Im Verlauf der 2000er Jahre haben sich virtuelle Kollaborationen zu einem festen Bestandteil der Musikwelt entwickelt. Künstler aus verschiedenen Teilen der Welt können dank moderner Technologien gemeinsam an Projekten arbeiten, ohne dabei physisch im selben Studio sein zu müssen. Diese Form der Zusammenarbeit eröffnet neue kreative Spielräume und ermöglicht den Austausch von unterschiedlichen Einflüssen und Stilen.

Durch cloudbasierte Plattformen und spezialisierte Softwaretools können Musiker gleichzeitig an einzelnen Tracks arbeiten, Feedback geben oder sogar komplette Songs in Echtzeit erstellen. Solche digitale Gemeinschaftsarbeit fördert die Innovation, da verschiedene Perspektiven kombiniert werden und neue Klangideen entstehen. Dies führt oft zu einzigartigen Resultaten, die früher kaum realisierbar gewesen wären.

Zudem erleichtert die Möglichkeit, worldwide zusammenzuarbeiten, auch Nachwuchskünstlern den Einstieg in die Branche. Sie bekommen Zugang zu etablierten Produzenten oder Bands, was den kreativen Austausch beschleunigt und den Innovationsfluss verstärkt. Virtualisierte Projekte bieten ebenso eine Plattform für spezielle Performances, Remixe und Kollaborationen über Grenzen hinweg. Das Internet wird somit zum Katalysator für eine global vernetzte Musikszene, in der gemeinsame kreative Prozesse immer einfacher und vielseitiger gestaltet werden können.

Quellenangaben: